16世紀フランスの作家フランソワ・ラブレーを中心にユマニズムについて、人とは何かという根源的な問いに関する研究を続けています。この問いは、ソクラテスの時代から続いていますが、ルネッサンス期にその問いを受け止めた作家の一人がラブレーです。彼の魅力は、ユマニズムの探究者であり、かつ"お笑い系"であること。彼は、それまでの西洋社会の喜劇のネタを集大成した。一粒で2度おいしい作家です。

私の研究の根本にあるのは、今起きている事柄はすべて文学で対応できるという信念です。狂信的な新興宗教団体に関してコメントを求められた時も、ラブレーの言葉の引用で事足りました。私流に訳せば「ハートのない知識は痴識である」。知識は豊富でも心がないと、学歴の高い人でも妄信から事件を起こしてしまうのです。

16世紀は20世紀とよく似ています。ルネッサンスの三大発明は、活版印刷術、羅針盤、火薬ですが、20世紀のインターネットによる情報革命、宇宙旅行、核兵器と重なります。人々は、新しい技術に無限の可能性を感じる一方で、危険も感知します。環境経済学、生命倫理など新しい学問が生まれるのもそのため。理系の技術と文系の感性がうまく融合しないと、人類は生き延びられません。人はどんな選択をすれば良いのか。方向を見つけるときに、人間の本質を追究するユマニズムは、最大の武器になると思います。

生活者を助けてくれる文学の言葉

私は文学者であり作家ですが、親の介護の真っ最中にいる生活者でもあります。老いと死について考える毎日ですが、どうにも煮詰まったとき、よく文学の中の言葉に勇気を得ます。たとえば、ローマ時代のキケロの『老年について』。15世紀にフランス語に訳され、広く読まれた本です。「死んだら、さっぱり何もなくなるか、死後の世界があるなら現世より絶対まし。だから、死が近づいて嘆くことはない」。そんな言葉に安心します。ラブレーを研究するために読んだときは気にとめなかった言葉が、生活者として今の自分に響いてくるのです。

今は厳しい世の中ですけど、経済原則で支配された世界に「ちょっと違うぞ」と異を唱えてくれるのも文学です。リストラ、介護、受験…自分にとって重大問題と思っても、人としての基本的な問題ではないかもしれない。世間の常識のために流されて、生きる基本からブレていないだろうか。文学の生きた言葉が、そのブレを修正してくれます。

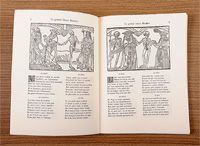

14~15世紀の死生観を表した「死の舞踏」に関する文献。

身分や貧富の差があっても死によって無に統合される。

※所属・職名等は取材時のものです。